“谁让我喜欢呢!”每当有人问起王学会本人为啥舍得拿出十万多块钱给居民公益放电影?他就是那么憨厚地笑着回答。

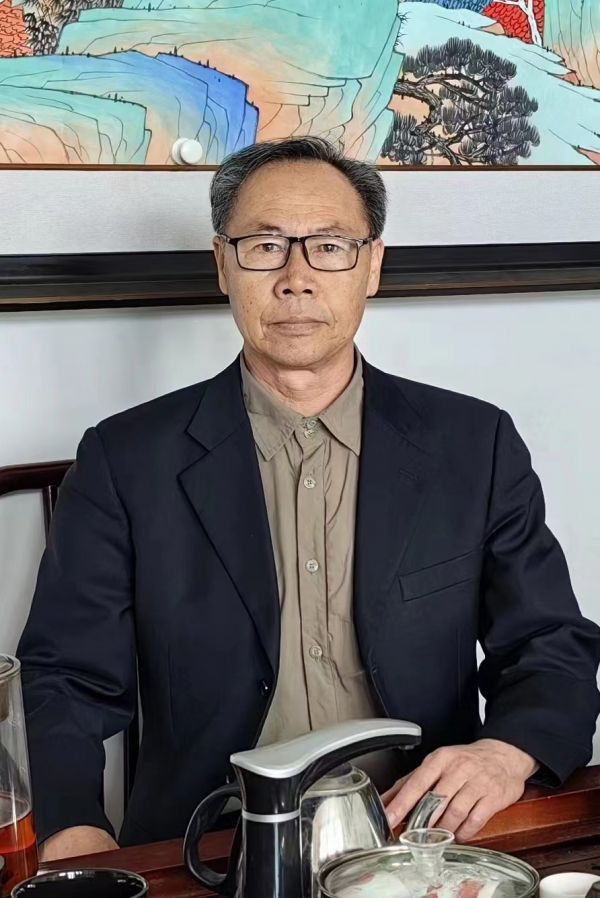

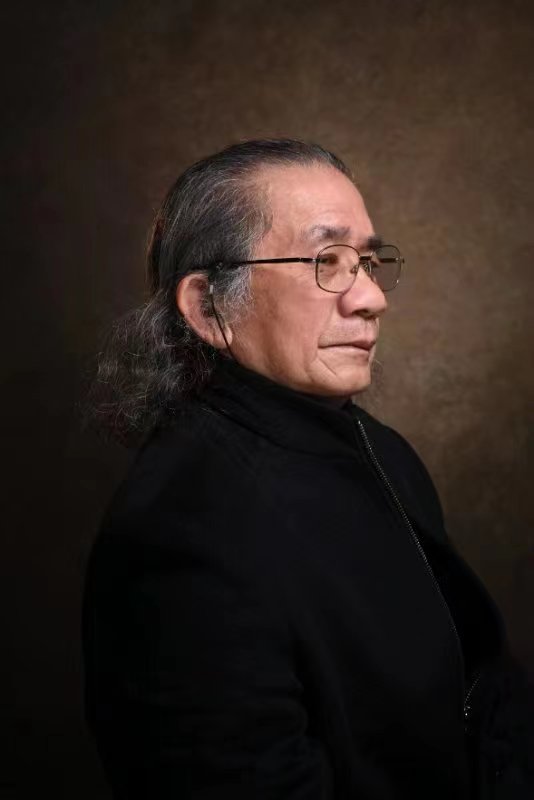

(资料图片)

(资料图片)

走进王学会的家,不需要多介绍,从客厅到卧室的各种摆设中,你大概就能猜到他的身份。

在家整理机器(央广网发 孟绍东摄)

在他家二十多平方米的客厅内,摆满了放映机、幕布、胶片修理机等各种设备;客厅一角的书架上,摆放着《放映的基础知识》《电影放映机使用说明书》等与电影放映有关的书;次卧,收藏着《铁道游击队》《党的女儿》《太行山上》等四十多个用铁盒装着的珍贵电影拷贝。没错,王学会是一名电影放映员,确切点说,是公益电影放映员。

向记者展示自购的设备(央广网发 孟绍东摄)

王学会是个“60后”,在那个精神生活极度匮乏的年代,看上一场露天电影,是能让孩子们心心念念好几天的事,也让他从小就对电影放映机产生了兴趣——这个机器太神奇了,一台机器、几卷胶片、放映员摆弄摆弄,就能让村民们看到另一个神奇的世界——我啥时候也能当个放映员就好了!

长大后的王学会,进入粮食系统工作,直到2021年,他报名成为长春市朝阳区桂林街道做社区服务志愿者,一次偶然的机会,一位居民向他提出了想看露天电影。这个愿望,让从小就有当放映员梦想的王学会有了重新圆梦的机会,他决定揽下这个活。

王学会和一位老式放映机收藏爱好者,把第一次露天胶片电影投映选在社区。那一天,现场来了一百多人。可那场的放映并不顺利,因为机器故障,电影放映二十多分钟就草草收场。看着久久不肯离去的观众,王学会下决心,一定要把放映技术学会,把露天电影院办起来。

几十年的梦想一朝实现(央广网发 孟绍东摄)

从那以后,王学会开始频繁与放映机收藏爱好者沟通,随着交流的深入他了解到,早期电影的胶片和老式放映机早已停产。想要办露天电影院,就必须从收藏者手中买回老式的放映机和胶片,并且还要学会修理技术。那一段时间,王学会起早贪黑泡在收藏爱好者们的家里,只为把技术学到手,把老式放映机和电影胶片买到手。

等他真的把技术学会了,新的难题又来了,因为购买老式放映机和电影胶片并不便宜,而王学会每个月的收入并不宽裕。看着父亲如此执着,王学会的儿子和女儿只好在父亲资金拮据的时候,赞助了大部分的购买资金。这才逐渐有了王学会的家,也是他的工作室中如今的一切。

王学会这几年攒下的“家底”(央广网发 孟绍东摄)

几年间,王学会先后购买了四台放映机和四十余部胶片电影,他还给各小区制作了放映表,防止重复放映。

尽管现在已经进入了数字电影时代,居民们也有很多种娱乐方式可供选择,可每次到社区放映公益电影,仍然有很多居民观看。老人们是怀旧心理,年轻人则多是出于好奇。每次看到很多人围看露天电影的场景,都让王学会觉得自己的工作很有意义。

一年一度的长春电影节来临之际,王学会计划要尽力多寻找一些与电影节相关的片子给社区老百姓放映。“我的年纪也越来越大了,我现在最大的愿望是把我学到的胶片电影放映本领交接给下一代,教会几个小朋友,不想让这项技术失传。”

王学会说,每次带着几百斤重的七八个箱子往返于家和放映场地之间确实辛苦,但自己从小就喜欢电影,长春又是“电影城”,能通过放映公益电影的方式普及和推广长春,是自己的荣幸!