10月6日,中秋夜。当晚,月亮从海面升起,银辉洒遍街巷。家家户户团聚在一起,抬眼望海上圆月,风裹着饼香、椰香,这就是三亚的中秋。

(资料图)

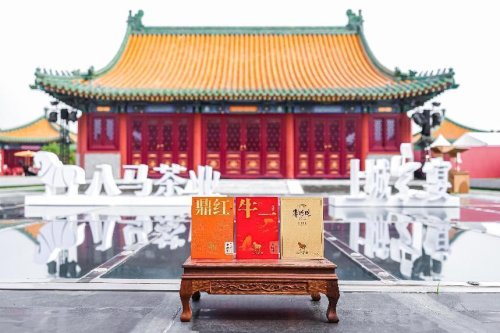

(资料图)

月饼生产车间里,师傅们正在精心制作月饼。

“这饼可是我排了很久的队才买到的。”放假回乡的本地大学生赵敏热情地给浙江同学分享本地月饼,“和鲜肉月饼不一样,我们的月饼都是酥皮的,讲究甜而不腻,你们试试。”

赵敏手中的月饼正是三亚人口口相传的红沙月饼。

“又来买饼了?”10月初,在红沙解放街中路上,李家月饼的铺子里,该店创始人李正英正忙着给顾客打包月饼,熟客赵敏点点头,“从小就喜欢这口,别处的饼,总少点红沙的味道。”

刚出炉的月饼,饼皮酥得轻轻一碰就掉渣,咬开时椰丝与蛋黄的香味在舌尖漫开,不浓不烈,恰好是记忆里老茶楼的滋味——那是李正英守了几十年的味道,如今正稳稳交到儿子黄剑手里。

这滋味的源头,要从1988年的龙香茶楼说起。

彼时红沙老街还没这么多月饼铺,作为三亚旧时三大墟市之一,这里聚居着琼海移民、东南亚归侨与疍家渔民,早已酝酿着多元的饮食底色。李正英开的茶楼里,茶客们捧着盖碗茶,案头总放着一碟小巧的酥饼——那便是红沙月饼的雏形,藏着苏式开酥与广式馅料的早期融合影子。小小年纪的黄剑经常跟在母亲身旁,看她在灶台边忙:天不亮就起身揉面,面粉要选筋道的,揉面时力道匀实,要让面团“醒”得透透的,这样烤出来的饼皮才会层层起酥,咬着松香。茶客们爱极了这口,常有老人喝完茶,临走时多带两碟,说给孙辈当零嘴,黄剑也跟着沾光,刚出炉的热饼掰一小块放进嘴里,酥皮落得满衣襟,甜香却记在了心里。

后来,老街里的茶楼渐渐少了,有人搬离了红沙,有人转了行当,唯独李正英放不下案头的那团面。

“茶楼能关,可这口老味道不能断——以后你长大了,要是想做,也得把它守好。”年纪尚小的黄剑懵懵懂懂,把母亲叮嘱的“做饼要实在”这5个字,记进了心里。

再后来,龙香茶楼的招牌换成了“李家月饼”。

李正英每天亲手选料、调馅,就连揉面的力道,都没改过当年的习惯。黄剑放学回来,就帮着母亲打下手,母亲边做边说:“馅料一定要放足,少了,客人尝得出来,日子久了,就没人信你了。”那些关于味道的叮嘱,像种子一样落在黄剑心里。后来,长大后的黄剑下定决心:“妈,我跟你学做饼吧,把咱家的味道传下去。”

学做饼的日子,黄剑才真正懂了母亲的辛苦。

第一天揉面,他揉得胳膊发酸,面团却总也不“听话”,要么太硬裂了纹,要么太软粘在案板上。李正英没多说,只是走过去把着他的手,教他感受面团的“脾气”:“揉到面团不粘手,摸起来像婴儿的脸蛋,就对了——你小时候我抱你,就这么揣着劲,做饼也一样,得有耐心。”学调馅时,黄剑才知道,就连最简单的椰丝都有讲究:刚摘的老椰要先去壳,刨丝后得晾半天,去掉多余的水分,这样包在饼里才不会软塌。

日子一天天过去,黄剑的手艺越来越稳,渐渐成了母亲最得力的帮手。

如今的红沙老街,“满城尽是红沙饼”的盛况成了中秋最动人的风景。

2025年,《红沙月饼制作技艺》入选三亚市级非物质文化遗产名录,这枚小小的月饼,成了名副其实的城市文化名片。

黄剑回忆,曾经有个从北方来的姑娘,买了两盒月饼,“她本来是来三亚看海的,没想到被这饼香勾住了。”

时间回到10月6日,中秋当天,街上的月饼店仍忙得热火朝天。传统的红沙月饼,也伴随着现代物流,奔赴五湖四海。

一年中秋,一轮圆月。这口非遗月饼的香甜,也一代代传承着,把时光、乡愁和爱,都稳稳地藏在了里面。

(三亚传媒融媒体记者冯晨阳 摄影报道)

![【速看料】[快讯]中国巨石公布2025年半年度分红实施方案](http://img.rexun.cn/2022/0610/20220610101318129.jpg)